【作者按语】

北京大学历史系藏《王文敏公手札》一册,计有王懿荣信札11通,俱未刊。其中第七、第八两通,多述及当时购书印书事。兹略加疏释,分四次予以公布,以供喜好古书者一览。

往期:

《王文敏公手札》中的第八通信札,内容稍显散乱,但归纳起来,除了前面已经阐释过的问题,主要述及两类事项——一类是丛书的雕印办法,另一类是吃酒席的“知单”。该信内容如下:

《文选楼丛书》既无《恒言录》,想又是初出一拨,未甚全也。丛书往往如此。龚道未到弟处,故亦未往。初八日之局,尚未见知单也。昨宇文同年以鹤舟年丈之命见惠,则少贱不敢辞矣(弟亦有所思回敬,暂未谋得),弟尚未为之道喜。积许多客未拜,顷始向仙浦借外褂来,明日将入署。吃一顿官饭之后,绕东西城一拜客也(皆合回拜,积三四月者有之)。弟眉急纷如,并未得赎皮衣,事可知已。川信仍未来,盼念之至。《仪礼疏》已来,顾而乐之。此复

松兄大人 (昨夜马逸不能止,今日疲惫一天,适来无数客)

下面我就推展开来,和大家讲述一下对这两方面问题的理解。

王懿荣与王守训谈及丛书和“知单”的信函

这通信札一开头就谈到的《文选楼丛书》,是阮元主持刊印的一套丛书。阮元既是清代的封疆大吏,也是一代著名学者。所谓丛书,是把两种以上的书籍并作一套,大多按照统一的开本和版式刊行,但有时在形式上也并不统一。

中国古代存世较早的丛书,有南宋时期刊印的《儒学警悟》和《百川学海》。其后不断增多衍繁,至明万历、崇祯时期,伴随着印刷术上的“嘉万革命”,数量呈现爆发式的增长,部帙也越来越大。到清乾隆年间修成《四库全书》,遂使丛书的编纂达到登峰造极的程度。只是由于规模太大,连大清朝廷也无力刊刻行世,惟手抄七部,聊供观览。

晚明时期丛书的编刻数量虽大,但校勘不精,质量往往不尽如人意。清朝中期以后,版本学、校勘学都日渐精善,刻印丛书的质量随之明显大幅度提高。

民国时期商务印书馆编印《丛书集成》,选入此《文选楼丛书》,所附提要称阮元辑刊的这部丛书,其中“半为文达(德勇案:阮元谥文达)一人著作,半为同时学者所撰,而文达为之刊印者。文达为清代朴学大师,而此书实可代表乾嘉学术之盛”。言简意赅,读此可明《文选楼丛书》的基本情况和价值。

至明清时期,由于丛书部头越来越大,所以很难在短时间内一次刊成,因而往往是先一种书一种书地刻,前后持续数年之后,才能汇印成整套丛书。《文选楼丛书》计收书三十二种,其部帙厚重者,如日本学人山井鼎的《七经孟子考文并补遗》,多达二百卷,因此也是持续刊印多年之后,才印成整套丛书。

检视丛书中各种书籍的刊刻年代,其年代最早者如前述《七经孟子考文并补遗》,刻印于嘉庆二年,而梓行年代最晚的阮元《曾子注释》,,则已迟至道光二十五年。这样大家可以想见,这套丛书刻一种印一种,越早得到的种数就越少。

商务印书馆《丛书集成》的《文选楼丛书》提要,称把全部三十二种书籍的书版汇印成为整套丛书,时在道光二十二年,是由阮元的从弟阮亨汇印成书的。不过这种道光二十二年的印本,肯定不会包含道光二十五年刻成的阮元《曾子注释》,实际上也并不完整。

这种情况,是明清时期很多丛书的共同特点:书版是不同时期陆续刻成的,而书版刻成就一定会印有印本,于是我们会看到如下两种情况。

第一种情况是每一个具体种类的书籍刻成之后,随即单独印制的本子。这种本子往往数量有限,而字锋爽利,墨色鲜明,有时某些文字内容同后来与其他书籍汇印到一起的印本也会有所不同,可以看到作者或校勘者完善印本的过程。这种印本,可以称作单印的丛书零种,讲究的收藏者很喜欢。

第二种情况是全部所有种类尚未刻成之前汇印部分种类的早印本丛书。其种类多少随印制时间而定。如上所述,越早印出的收书种数越少。不过版面和字迹的清爽程度,则是越早印的越好。

有意思的是,假如一个人在买书时遇到这种种数不全的《丛书》早印本,觉得它好或不好,这要取决于购买者的着眼点:着眼于一般翻着看用功的,通常会嫌它不全;而着眼于印本别具特色的,则会喜欢它印工好。

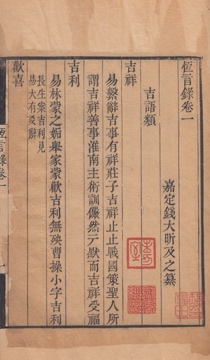

寒斋藏清嘉庆十年刊单行初印本《恒言录》

王懿荣和王守训谈,这部《文选楼丛书》由于未收《恒言录》,所以应该是一部早印的不全本。看样子应该是王守训向王懿荣讨教,让王懿荣帮助他把握这部《文选楼丛书》的优劣。

《恒言录》乃钱大昕遗著,生前已写定待刊。嘉庆十年,阮元继子阮常生付梓刊版,卷末镌“后学甘泉阮鸿北渚仪征阮亨梅叔校”题记一行。在嘉庆十年之后,直至道光二十五年,《文选楼丛书》还刊刻有很多种类,未收《恒言录》的《文选楼丛书》印本,印行的时间当然很早,只是缺少的种类也很多。

审王懿荣“想又是初出一拨,未甚全也”的话,他明显并不喜欢这种种类不全的早印本。当然他也深知丛书刷印的特点,所以特地告诉王守训:“丛书往往如此。”在王懿荣买书的时候,书肆上好书实在比现在要多得多,对这种清刻本早印晚印的微小差别,他显然并不在意;或者说与其版刻特色相比,王懿荣更在意丛书阅读的完整性。

这就是王懿荣的判断。现在的古籍爱好者在购藏古刻旧本时首先需要清楚,收藏是自家的事儿,每个人各有不同的喜好。自己该买什么不该买什么,一定要按照自己的喜好定,不要看别人胡乱跟风。因为基于不同的角度,会有完全不同的判断。

下面来看吃酒席的“知单”。信中先是提到有位“龚道”、亦即龚姓道台来到了京城,但尚未来见王懿荣,因而王懿荣也没有回拜。接下来提到的“初八日之局”是否同接待这位“龚道”有关不得而知,可能是招待他,也可能不是。看下文所说“昨宇文同年以鹤舟年丈之命见惠,则少贱不敢辞矣(弟亦有所思回敬,暂未谋事),弟尚未为之道喜”云云,似更有可能是参与“鹤舟年丈”的饭局。总之,相关背景不详,无由强自揣测,存而不论可也。

在这里我只想简单谈谈我对所谓“知单”的理解,和大家交流。根据清代小说等处看到情况,我理解这种“知单”是凑份子攒饭局用的。前面我在《公请逄子政的饭局》那一篇里已经讲过,当时有所谓“公请”某人的惯例,即聚合一众人等各自摊钱,一起来请需要招待的客人。张罗此事的人,预先写出参与者姓名(也有活字印刷的),同时还会写明每人分摊的饭费是多少,再打发下人送到每个人家里传阅。接到“知单”后,同意参与者要在自己的姓名下写上个“知”,习称“打知字”。

这就是饭局的“知单”。有人会为赶场面硬往单子上凑,也有人碍于情面不得不勉为其难。古往今来道理都是一样的,大家想想也就明白了(类似的“知单”不仅用于饭局,几乎各种凑份子的事儿都可以发)。

人生在世不容易,很多人的生命都被各种无聊的应酬所耗去。可社会就是社会,王懿荣无由逃脱,而且谁也不能彻底逃脱。王懿荣在信中接着写的那段话,即谓“积许多客未拜,顷始向仙浦借外褂来,明日将入署。吃一顿官饭之后,绕东西城一拜客也(皆合回拜,积三四月者有之)”,同样是讲这些无可奈何的应酬。

至于他“借外褂”、“赎皮衣”这些尴尬事儿,在《王懿荣的褂子、方子与老孙家的帐子》(案系《王文敏公手札》之第三通)那篇文稿中我已经讲过,这里就不再重复了。还有“川信仍未来,盼念之至”,应该是在盼望在四川做官的老父王祖源的音信。光绪十一年十二月,王祖源扶病入都,翌年年初,殁于京城(王崇焕《王文敏公年谱》,附见吕伟达主编《王懿荣集》)。故此信应写在光绪十一年王祖源入京之前。

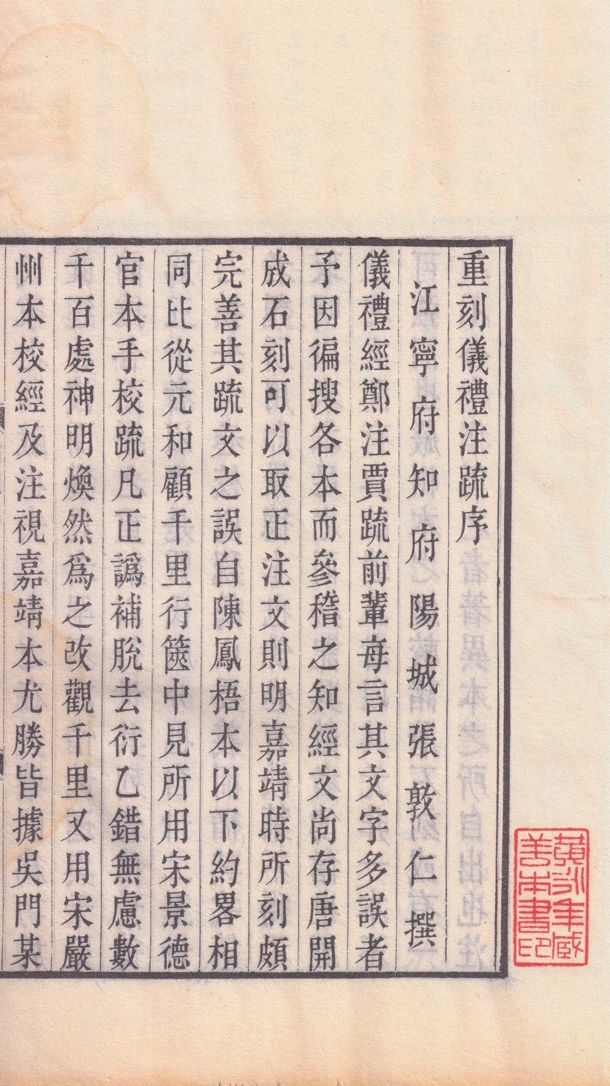

这篇文稿从《文选楼丛书》这部丛书说起,下面再以《仪礼疏》这部书煞尾。王懿荣在这封信结尾处所说“《仪礼疏》已来”,应当是讲清人张敦仁在嘉庆十一年重刊的唐贾公彦等《仪礼注疏》。张敦仁刊刻此书时聘请空前绝后的高手顾千里为之勘定文字,世称善本。精善确实精善,可惜印本绝罕,极为难得。正因为如此,王懿荣在向族兄王守训倾倒一大堆心烦的垃圾之后,才忽地因此而转恼为喜,大呼“顾而乐之”。

黄永年先生藏嘉庆张敦仁刻本《仪礼疏》(据《心太平盦古籍书影》)

在这污浊不堪且令人烦闷不已的空气里,手中有一本好书,确实能给傻乎乎的读书人带来很特别的乐趣。

2023年1月7日下午草记

2023年1月8日晚改定

还没有评论,来说两句吧...